Instruments radio et spectrographiques

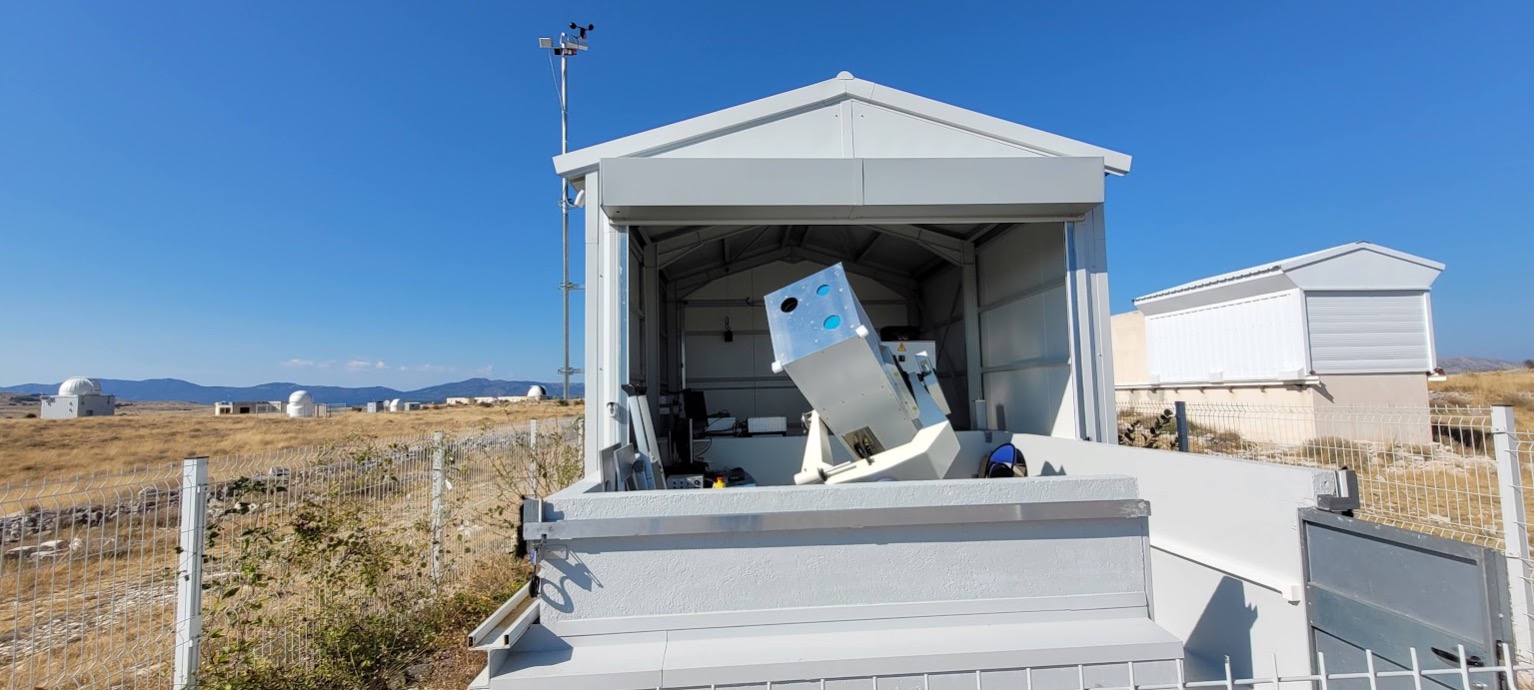

ORFEES

YESPI:

TRL:

Description: ORFEES est une antenne de 5m de diamètre, couplée à un spectrographe. Cet instrument observe le Soleil sans résolution spatiale, mais en établissant, avec une cadence de 0,1 s, l’évolution du flux en fonction de la fréquence d’observation. Il a été développé en coopération avec l’Armée de l’Air et son centre expérimental de météorologie de l’espace FEDOME. ORFEES est le sigle de “Observations radio pour FEDOME et l’étude des éruptions solaires”. Son but est d’observer les phénomènes éruptifs solaires pour la recherche et pour les applications en météorologie de l’espace. Ce radiospectrographe observe quotidiennement la couronne solaire entre 144 MHz et 1 GHz.

SpectroHéliographe

PI:

TRL:

Description: La lumière du Soleil est apportée dans l’instrument par un coelostat, système à deux miroirs plans qui suivent le Soleil dans son mouvement diurne et renvoie le faisceau vers la direction fixe de I’instrument. Le Soleil est observé au moyen d’un objectif monté sur un chariot mobile qui translate e-n une minute l’image solaire sur la fente d’entrée du spectrographe, qui est fixe. Le spectrographe se compose d’un collimateur, d’un réseau de diffraction et d’un objectif de chambre qui porte la caméra numérique qui enregistre en abscisse la longueur d’onde (λ) et en ordonnée une dimension spatiale (y, le long de la fente). La seconde dimension spatiale (x) est obtenue par le balayage du Soleil. On obtient alors des cubes de données (x, y, λ). Les observations sont effectuées dans les bandes spectrales Halpha, CaII K et CaII H.

Liulin (Manip SEPIA)

PI:

TRL:

Description: Mesure de débit de dose et du dépôt d’énergie du rayonnement cosmique secondaire.

Nancay Radioheliographe

PI:

TRL:

Description: Cet instrument est un réseau d’interféromètres. Il est composé de 47 antennes réparties en deux branches perpendiculaires formant un « T » : 19 antennes en Est-Ouest réparties sur 3200m et 25 antennes paraboliques réparties en Nord-Sud sur 2440 m (avec une antenne en commun entre les deux réseaux) et quatre petites antennes supplémentaires en dehors des axes est-ouest et nord-sud. Cet instrument fait des images de la couronne solaire à différentes fréquences entre 150MHz et 450MHz. Chaque antenne est motorisée pour suivre le soleil pendant 7 heures par jour. La corrélation des signaux enregistrés par des couples d’antennes permet de reconstituer une image « radio » de la couronne solaire et des sources sporadiques qui apparaissent notamment lors des éruptions. L’intérêt de combiner des antennes en réseau réside dans la résolution spatiale. Elle dépend de l’étendue de l’instrument. Plus l’instrument est étendue, plus de détails peut-on voir sur l’objet observé. La ligne de base maximale de 3200 mètres dans la direction est-ouest et de 2440 mètres dans la direction nord-sud donne pouvoir séparateur de 2,1 minutes d’arc (est- ouest) sur 2,8 minutes d’arc (nord-sud) à 150 MHz, et trois fois moins à 450 MHz. Il est néanmoins réduit imagerie 2D.Domaine de fréquences : 150 – 450 MHz.

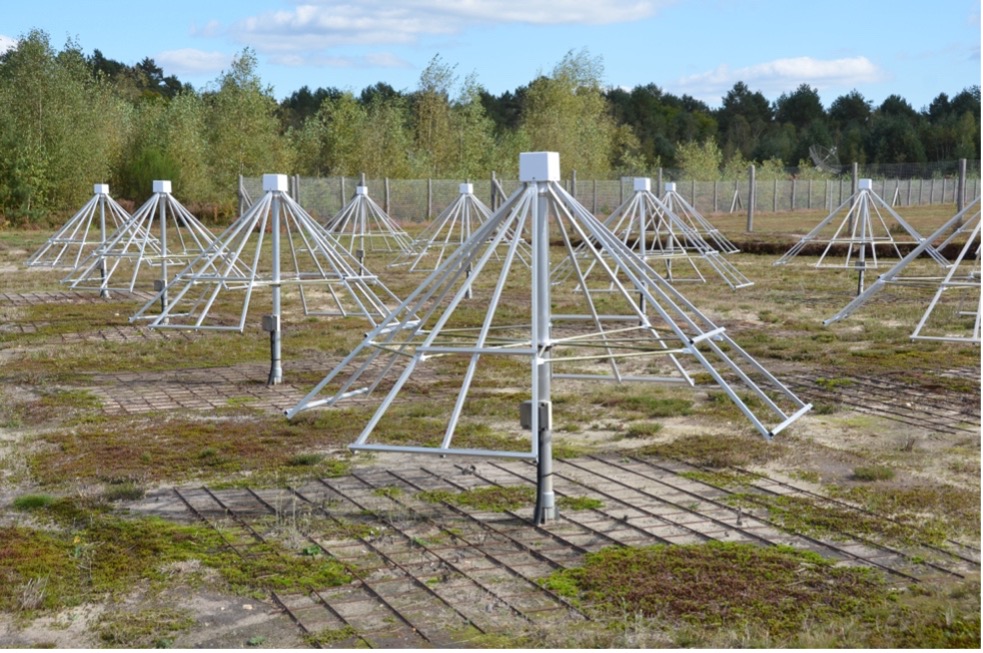

NenuFAR

PI:

TRL:

Description: NenuFAR est un réseau Phasé constitué de 96 mini-réseaux de 19 antennes chacun. Les objectifs scientifiques sont très variés et inclut le Soleil et le vent solaire. NenuFAR peut fonctionner en mode « standalone » ou comme en tant que station internationale de LOFAR (mode super-station).

Nançay Decameter Array (NDA)

PI:

TRL:

Description: Réseau phasé composé de 144 antennes coniques de 9 mètres de hauteur et de 5 mètres de diamètre de base, inclinées de 20° par rapport au zénith et réparties sur une surface de 7000 mètres carrés. Le réseau décamétrique de Nançay observe ainsi quasi-quotidiennement le Soleil et Jupiter (et ponctuellement d’autres sources comme Saturne, des pulsars ou des radiosources de référence).

Moniteur géodésique GNSS

PI:

TRL:

Description: Récepteur GNSS de qualité géodésique pour l’analyse fine des TEC et indicateurs de l’activité de l’ionosphère, S4, , AATR

TASF

ASIS: Auroral Spectrometer in Skibotn

PI:

TRL:

Description: Spectromètre visible (400-680 nm) à résolution moyenne (0.4 nm) pour l’observation des aurores polaires. Champ de vue : 4°, LoS : Field aligned.

ASIS_red: Auroral Spectrometer in Skibotn, red extension

/span>PI:

TRL:

Description: Spectromètre visible (400-900 nm) à résolution moyenne (1 nm) pour l’observation des aurores polaires. Champ de vue : 4°, LoS : Field aligned

Mesures des ondes

Ionosonde Lannemezan

PI:

TRL:

Description: Une ionosonde est un radar HF qui, dans son mode de fonctionnement le plus simple, émet des ondes verticales dans l'ionosphère. Ces ondes sont réfléchies vers le sol lorsque leur fréquence est égale à la densité locale du plasma dans le milieu ionosphérique. En utilisant un balayage de fréquence dans la gamme 1-15 MHz, il est possible de reconstruire le profil de la densité d'électrons des couches internes jusqu'au maximum de la couche F de l'ionosphère, la dernière altitude à laquelle le signal peut être réfléchi. Des hypothèses fortes doivent être formulées, telles que la propagation des ondes à la vitesse de la lumière dans l'ionosphère, qui ne tient pas compte du changement d'indice de réfraction dans l'ionosphère entraînant le freinage et la réflexion des ondes, ce qui fait que la hauteur virtuelle de la réflexion de l'onde est considérablement plus élevée que la hauteur réelle. Néanmoins, des méthodologies ont été développées pour récupérer les hauteurs corrigées, ainsi que les paramètres ionosphériques critiques tels que l'altitude et la densité au sommet des couches principales (hmE et NmE pour la région E, hmF2 et NmF2 pour la région F2). L’ionosonde de Lannemezan effectue un balayage en fréquence toutes les 15 min et fonctionne en continu.

SuperDARN Kerguelen

PI:

TRL:

Description: Le principe de mesure d’un radar cohérent est basé sur la rétrodiffusion (ou réflexion) des ondes électromagnétiques sur des irrégularités de densité électronique contenues dans l’ionosphère et produites par des précipitations de particules depuis la magnétosphère. La condition de rétrodiffusion est atteinte lorsque les irrégularités ont une échelle de taille équivalente à la moitié de la longueur d’onde du signal émis (échelle décamétrique) et lorsque la direction de l’onde émise est perpendiculaire à la direction du champ magnétique. L’onde électromagnétique émise depuis le radar subit une réfraction lorsqu’elle arrive dans l’ionosphère. Cette réfraction permet d’obtenir la condition d’orthogonalité entre l’onde émise et la direction du champ magnétique terrestre. Si des irrégularités de densité du plasma ionosphérique sont présentes le long du champ magnétique, elles permettent la réflexion de l’onde qui est alors rétrodiffusée jusqu’au radar. Un radar SuperDARN est composé d’un réseau principal de 16 antennes permettant d’émettre une onde électromagnétique entre 8 et 20 MHz de fréquence. Le faisceau du radar, produit par interférences constructives entre les signaux émis par les différentes antennes, est de 3.3° environ. Il couvre des distances comprises entre 180 et 3550 km, avec une résolution de 15 à 45 km dans la direction de la ligne de visée. Les radars balayent au moins 16 directions différentes afin de couvrir un large champ de vue de plus de 52° en azimut en environ 1 minute. Chaque radar émet une séquence de pulses et commute en mode réception entre chaque pulse émis, afin de recevoir les échos réfléchis dans l’ionosphère à différentes distances. Pour chaque distance au radar, la différence de fréquence entre le signal émis et le signal reçu permet de déterminer par effet Doppler la vitesse des cibles ionosphériques le long de la ligne de visée du radar (appelée aussi vitesse radiale). La plupart des radars possèdent également un réseau interférométrique de 4 antennes permettant de déterminer l’altitude où l’onde a été rétrodiffusée. Les vitesses radiales de l’ensemble du réseau radars, outre leur intérêt pour étudier les propriétés ionosphériques locales, permettent lorsqu’elles sont intégrées dans un modèle statistique de convection ionosphérique de reconstruire des cartes de convection globale des zones aurorales et polaires aussi bien pour l’hémisphère Nord que pour l’hémisphère Sud, avec une excellente résolution spatio-temporelle et avec le développement des connexions internet haut débit, en quasi temps-réel.

VLF4IONS

PI:

TRL:

Description: Il s’agit d’une antenne qui mesure la composante magnétique d’ondes VLF, ondes émises, en continu, par des transmetteurs terrestres (principalement militaires). Chaque transmetteur émet à une fréquence bien définie. Elles se propagent dans le guide d’onde fornmé par la Terre et la couche D ionosphérique. Tout changement de conductivité du guide d’onde introduit des modifications du signal au niveau du récepteur. La modélisation de l’amplitude et la phase des signaux reçus permet de remonter à la densité électronique dans la zone 60-80km. L’mmplitude et phase de plusieurs transmetteurs (i.e. fréquence) sont mesurées simultanément, dans deux directions perpendiculaires (généralement NS et EW magnétiques). En plus de ces données dites « Narrowband », des mesures de formes d’onde sont aussi réalisées (champ magnétique en fonction du temps sur toutes les fréquences) à un taux de 100kHz.

Instuments magnétique

Overhauser Scalar magnetometer, Model GSM-90

PI:

TRL:

Description: Magnétomètre scalaire absolu.

3-axis Fluxgate Magnetometer Model FGE

PI:

TRL:

Description: Variomètre triaxial d’observatoire au sol.

Détection de particules

Moniteurs à neutrons

PI:

TRL:

Description: Two monitors operated by the teams of IPEV in Kerguelen and Terre Adelie, permanently record the cosmic ray flux. Those two monitors measure the galactic and solar cosmic rays produced by relativistic protons. Neutrons monitors count the secondary particles created in the Earth's atmosphere by the protons of the cosmic radiation (principal component of this radiation) create themselves many neutrons in the apparatus: they're slowed down so we can count them thanks to a "proportional counter".

Imagerie optique

MétéoSpace

PI:

TRL:

Description: Observations automatisées et à haute cadence (10s) des phénomènes dynamiques chromosphériques (filaments, éruptions, ondes de Moreton) dans 3 longueurs d’onde (Halpha centre raie, Halpha aile bleue, CaII K). Instrument entièrement automatisé (ouverture/fermeture du bâtiment en fonction des conditions météo, gestion des alarmes et des pannes, acquisitions, traitements des images et diffusion en temps réel sur ftp ouvert et via BASS2000).

ASA-DDU / ASA-Concordia

PI:

TRL:

Description: Imageurs plein ciel positionnés à Concordia et Dumont d’Urville.

Imageurs à Skibotn

PI:

TRL:

Description: Imageurs à grand champ. 5 filtres, 427, 557, 630, 656, 670 nm, camera Zwo, objectifs 24 mm

Airglo’pic

PI:

TRL:

Description: Trois caméras équipées d’objectifs fisheye et de filtres passe-bande (autour de 557,7 et 630 nm) pour les raies verte et rouge de OI et passe-haut (650 nm et plus) pour les bandes de l’OH.